校内人権週間①

今週は,校内人権週間です。人権教室を行ったり,標語を考えたりして人権についての考えを深めます。

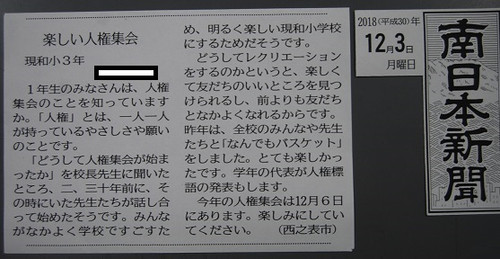

この取り組みに合わせるように,12月3日の南日本新聞「若い目」に3年生の作文が掲載されました。「人権集会について1年生に教える」形式で書かれています。全校朝会で,学校長が作文を紹介し,この1週間の取り組みについて確認できるようにしました。

今週は,校内人権週間です。人権教室を行ったり,標語を考えたりして人権についての考えを深めます。

この取り組みに合わせるように,12月3日の南日本新聞「若い目」に3年生の作文が掲載されました。「人権集会について1年生に教える」形式で書かれています。全校朝会で,学校長が作文を紹介し,この1週間の取り組みについて確認できるようにしました。

今年度の担当は,近政・武部地域です。9月からPTA総務委員会などで内容等を検討してきました。

来年度から,低学年が複式学級になる見通しがあり,今年度は複式学級やその取り組みなどをテーマに協議することになりました。市の学校教育課が「複式学級における学びの充実を目指して」というテーマで出前講座をしていただきました。出前講座の後に,職員から子供たちの姿や指導における工夫などを話す場もあり,複式学級についてより理解できたのではないかと思います。

懇談会の後は,PTA忘年会も行われました。出前講座をしていただいた学校教育課のお二人も参加していただき,現和校区のまとまりを感じておられました。

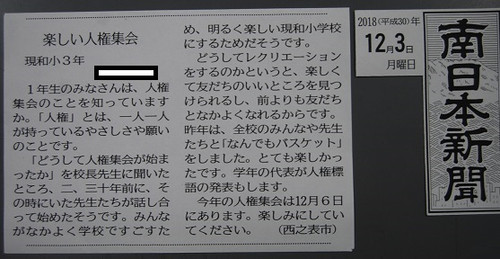

1・2年生が,収穫した安納芋を使って「いもんせんの安納芋ようかん」と「からいも入りしゃにんだんご」を作りました。食育支援事業として,市食育支援員のEさんと熊毛支庁農政普及課の方に指導していただきました。

4グループに分かれ,協力しながら作っていきます。交代で材料を混ぜたり,友達が混ぜやすいようにボウルを支えてあげたりと,うまく役割分担していました。時々,指についた材料をペロッとしながら…。家庭では使わことが少なくなった道具(すり鉢など)を見たり,加熱する表現(「蒸す」ことを「焼く」と言っていました)を知ったりして,貴重な経験になったと思います。

材料・調理方法も紹介しますので,ご家庭での話題や調理にご活用ください。

今回の家庭教育学級はニュースポーツでした。社会教育課より「ナベさん」「トモちゃん」のお二人を講師にお招きして行いました。

まずは「シャッフルボード」です。ディスクをキュー(棒)で押し出し,得点圏に入れ,得点を争います。大人にとっては,力のいれ具合の調節が必要になります。低学年の子供たちは,得点圏まで押し出すのに体全体をうまく使って力を伝えることが必要になります。ゲームが進むと,すでに押し出されたディスクをうまく利用する楽しさも出てきました。

次に「オーバルボール」をしました。楕円形のボールを得点圏に転がし,得点を争います。ボールが楕円形であることがポイントで,ねらった得点圏にはなかなか入りません。得点圏からはずれることも多く,一投一投に集中します。4チーム対抗でしたが,味方のボールをはじき出してしまったり,高い得点圏に押し入れたりと,珍プレー・ファインプレーがありました。

準備・御指導いただいた社会教育課のお2人,参加して盛り上げてくださった保護者・児童の皆さん,ありがとうございました。次回も楽しい企画をします。ぜひ,ご参加ください。

26日(月)にたんぽぽ会による「お話会」がありました。今年は,「アラジンと魔法のランプ」のパネルシアター,Sさんによる「孝子 弥五郎」の紙芝居などをしてくださいました。

パネルシアターでは,それぞれの役に扮した方々の熱のこもった表現もあり,子供たちは大喜びです。パネルや小道具の準備などもされてあり,お話の世界に入り込めたのではないかと思います。

紙芝居では,庄司浦に生まれた親孝行の弥五郎について,どのような親孝行をしたかや「弥五郎焚き」の由来などを紹介してくださいました。手書きされた紙芝居の美しさが目を惹きました。

お忙しい中,お話会のために練習・準備などをしていただき本当にありがとうございました。

20日,21日の2日間,現和小学校で3・4年生の集合学習が行われました。市内の住吉小,古田小,安城小との4校が集まっての学習学習です。普段,少人数または複式で学習していますが,それぞれの学年ごとに集団での活動ができます。

教室では,国語や算数,道徳などでいろいろな考えを出し合ったり,体育でボールゲームに取り組んだりしていました。また,ALT(デニス先生)と一緒に外国語活動で表現を楽しんでいました。

昼休みには男子も女子も,低学年,高学年も混じってサッカーを楽しんでいました。もしかすると,これが一番の楽しみだったかもしれません。

集合学習は,市内の全学校,全学年で行われます。1年生から毎年継続して実施していくことで,子供たちのかかわりも増えていくことと思います。高学年は2月に実施予定です。進級・進学前に有意義な活動となるよう計画していきます。

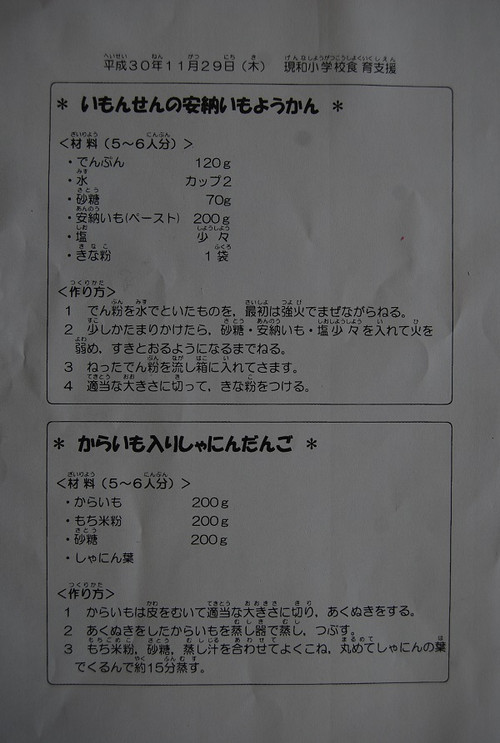

今日は,道徳の研究授業をしました。他校の教室とTV会議システムなどでつなぐ合同遠隔授業での取り組みでした。

道徳の授業は「特別の教科」として,さらに充実させていくことが求められています。本校でも,年間を通して職員研修を行っています。心のありようを考えるとともに,よりよい行動をしていこうとすることをねらっているので簡単に成果が出るものではありません。しかし,一つ一つの授業を通して研修していくことで少しずつでも充実させられたらと考えます。

今日の授業では,「自由」「自律」などについて,子供たちなりに考え,意見を出し合っていました。放課後,授業について,教員の言葉かけや子供たちの考えをどのように取り上げるかなどを検討しました。さらに,合同遠隔授業を行った学校とも研修の成果を確認し合いました。

11月10日 土曜授業

地域の方々をお呼びして,学習発表会が行われました。

1年生 はじめのことば

音読劇『くじらぐも』

台詞がとんでしまうハプニングもありましたが,そこはご愛嬌。

お互いにフォローし合う様子が見られ,微笑ましい雰囲気になりました。

3・4年生 合唱「ゆかいに歩けば」

28日(水)に行われる市小・中学校合同音楽祭でもがんばってきます。

合奏「パフ」

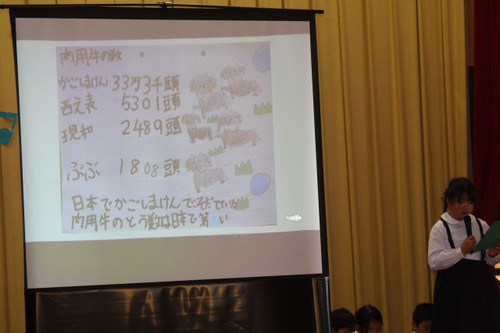

研究発表「現和の作物をさぐれ!」

総合的な学習の時間で調べたことを発表。

落花生やスナップエンドウ,肉用牛や米についてクイズを出しながら。

西之表市の約半分の牛は,現和で飼われていることを聞いて大人たちも驚きでした。

読み聞かせグループ「たんぽぽ」によるバザーも大盛況。

国語や図工等で作った児童の作品や

昔の現和小のアルバムコーナーも人気でした。

全体合唱『ぼくのひこうき』

2年生 音読劇『お手紙』

がまくん,かえるくん,かたつむりくん,読み手の4役を

9人で演じました。

かけ算九九や歌と楽器の演奏を取り入れた

愉快な発表でした。

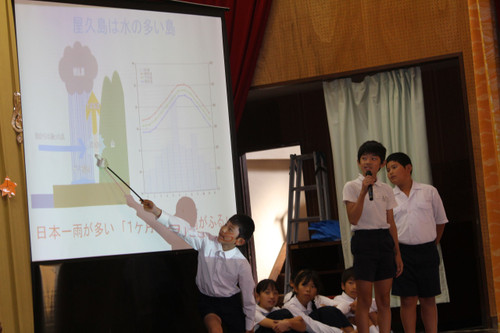

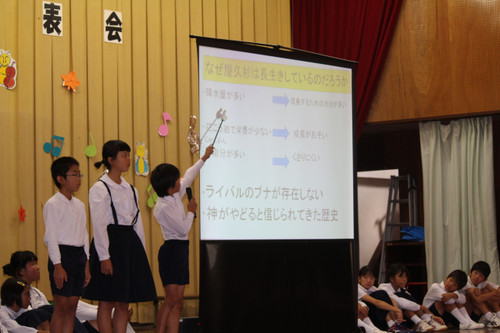

5・6年生 研究発表「屋久島ってすごいんです!」

総合的な学習の時間で調べた屋久島について

宿泊学習で現地に赴き,学習をさらに深めました。

屋久島の地形や気候,植物や動物,作物といった様々なテーマでよく調ていました。

多くの地域の方々の前で発表できて,子供たちも自信をつけました。

「家庭科室で火災発生」という設定で訓練を行いました。

まずは,教室からの避難です。室内では歩いて移動します。煙の吸い込み防止にハンカチなどを口に当てています。外に出ると,集合場所まで走っていきました。

消防組合の方から,避難の様子や火災予防について教えていただきました。また,消火器の使い方も教えていただき,高学年は実際に消火器を使ってみました。大人でも,実際に使ってみないといざというときに躊躇してしまいます。消火できる時間や火元との距離など理解が深まったことと思います。

最後に,火事現場の疑似体験をしました。実際には煙で1m先が見えなくなること,低い姿勢で避難することが大切であることなどを実感できたと思います。

とにかく命を守ることが最優先です。消火できなくても,物が焼けても,安全に避難することを選択できるようにしたいです。

1・2年生がサツマイモの収穫をしました。

5月に,保護者のOさんにご協力をいただき苗を植えました。あれから5ヶ月,楽しみにしていた収穫です。

「♪畑に大きなおいもができた♪」まずは,収穫祝いの歌を歌いました。いざ,掘り出すと真剣です。イモを傷つけないようにまわりから掘っていきます。掘り出すたびに「とれた~」と声が上がりました。

食育支援事業の一環で,収穫したイモを調理する予定です。子供たちの楽しみはまだまだ続きます。

最近のコメント